皆さんこんにちは。

3月に入ると浴衣を着た大柄の男性が街を歩いている姿を見かける事が稀にあります。

そうです、大相撲3月場所は、毎年大阪(会場 エディオンアリーナ大阪、旧大阪府立体育館)で行われます。

今年は、3月9日(日)~3月23日(日)の期間で開催されました。

このブログが配信される頃には、どの力士が優勝したのかすでに決まっていることと思います。

―「相撲取り」・「力士」・「関取」の違いとは?ー

この浴衣を着た大柄の男性達を敬愛の念と親しみを込めて「お相撲さん」と言う方が多いと思いますが、この呼び方の他に、「相撲取り」・「力士」・「関取」といくつか呼称があります。皆さん、この違いは分かりますか?

「相撲取り」は、文字通り選手として相撲を取る人を指すようで、厳密に定義はないのですが、学生相撲の選手もこれに含まれるのかも知れません。

それに対して「力士」は、日本相撲協会に入会、相撲部屋に入門し新弟子検査に合格した者。そして選手としての名前、いわゆる四股名を持ち、番付に関わらず大相撲に参加する選手の総称です。

最後に「関取」ですが、大相撲のランキング(番付)には、横綱・大関・関脇・小結・前頭・十両・幕下・三段目・序二段・序ノ口と10のランクがありますが、十両以上の力士を「関取」と言います。「関」というのは、強い力士を指すようで、その中のトップが「大関」です。もともと「大関」が最高位だったそうなんですが、大関の中でも腰に綱(横綱)を付けて土俵入りすることが認められた「大関」もいたそうで、元々は、番付として存在しなかった横綱が、明治時代に正式な番付としてランク付けされたそうです。

ちなみに前頭以上の力士は、「幕内力士」と言います。テレビ中継などで、それぞれよく耳にするワードですが、このあたりを完璧に理解されている方は少数ではないでしょうか。

「力士」・「関取」・「幕内力士」の呼称は定義づけされているので、使い方を間違わないように気を付けないといけないようです。私も以前、この呼称の使い方を間違えて、ある相撲関係者から「お前そんなことも知らんのか!」と厳しくお叱りを受けたことがあります。

力士について詳しく知りたい方はこちら ↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%9B%E5%A3%AB

ー稽古場の設営のお仕事を頂きましたー

さて前置きはその辺にしておいて、そんな3月場所ですが、今回、ある相撲部屋の稽古場のテントを設営するお仕事を頂きました。

開催期間中毎日「力士」が稽古を行う土俵を囲うように設営するのですが、何しろ大相撲は、天覧相撲が行われるように日本の国技でもあります。強い風が吹いてテントが飛ばされるなどのアクシデントがあっては験(げん)が悪い!となってしまいますので、いつもより頑丈に補強を行いました。

「力士」の方々が毎日稽古を行うその土俵ですが、本会場ももちろんのこと、各相撲部屋の稽古場の土俵も、開催毎に砂を固めて作られ、場所が終われば取り壊すそうです。100キロ以上もある大男達が激しいぶつかり稽古を行う訳ですので、その重さや衝撃に耐えられるよう、どの部屋の土俵も、専門の業者が丹念に突き固めるそうです。

場所中、この部屋の「力士」の皆さまが、快適にそしてなにより怪我なく稽古に専念できることを心より祈るばかりです。

土俵の作り方に興味がある人はこちら ↓

https://www.nhk.jp/p/ts/Z8WRRJ9K96/blog/bl/pp5q5BdEZp/bp/p1ro9KdGKR/

さて、最近、桜の開花予想がニュースで流れるようになりました。

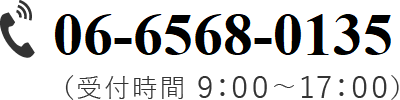

これからお花見やキャンプなどのイベントの計画を立てられる方も多いと思います。そんなイベント時に役立つ商品も多数揃えていますので、必要なレンタル商品がありましたら、お気軽にご用命下さい。